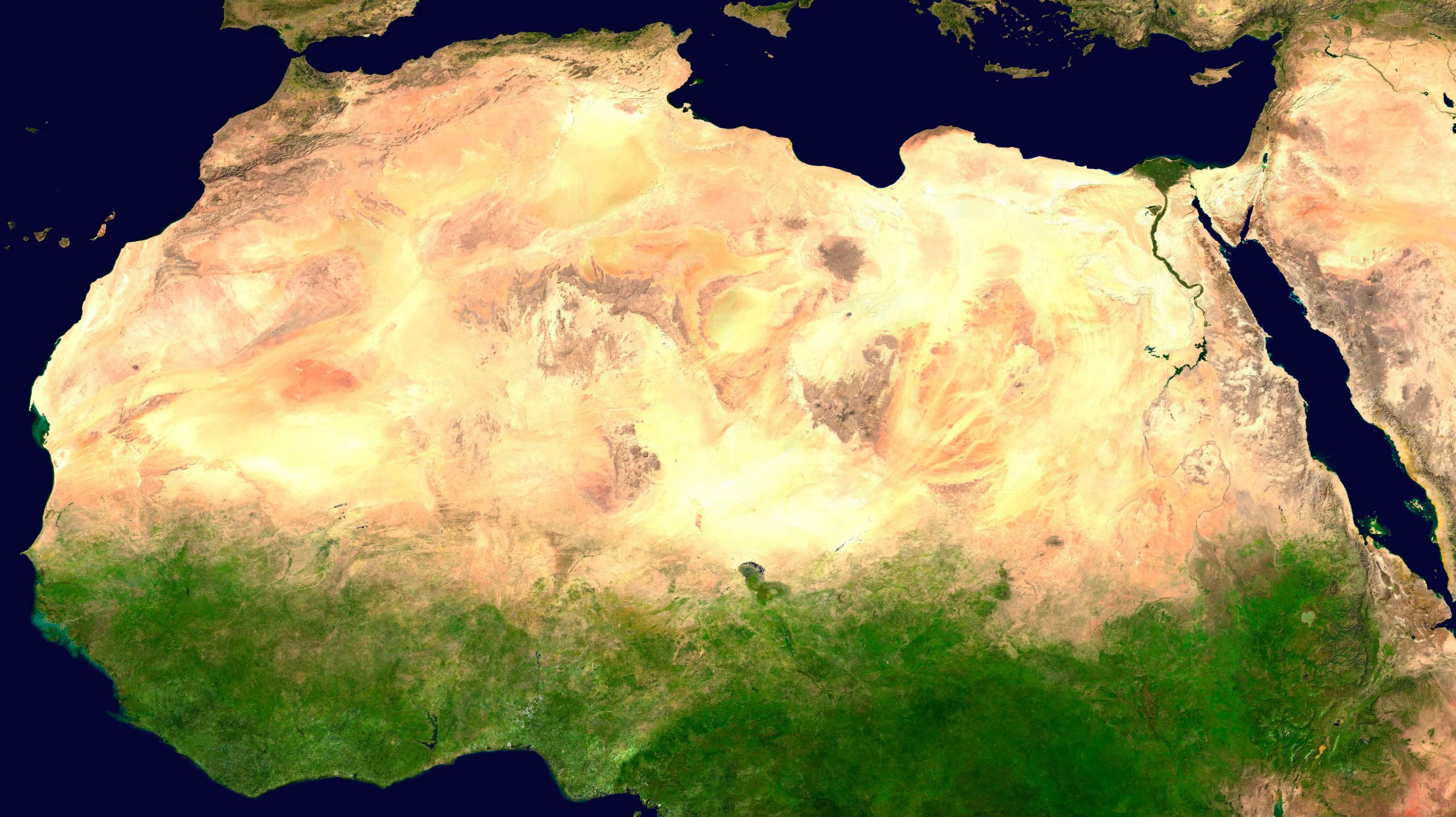

©Sahara-NASA

Entre 1984 y 1985, los medios de comunicación internacionales dieron a conocer al mundo la existencia del que se denominó “cinturón del hambre”. Una sequía masiva había azotado el Sahel, la gran franja de 5.400 km que atraviesa África de oeste a este, desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo. La tierra se quedó sin agua y sin una brizna de hierba, y los habitantes de esta inmensa área de cuatro millones de km², en su mayoría pastores, vieron morir todo su ganado. Se desencadenó una gran hambruna cuya repercusión mediática cambió la forma en que la comunidad internacional estaba relacionando el clima con la desertificación. Científicos y economistas señalaron que las acciones humanas inadecuadas son la principal causa de la desertificación y que las sequías sólo desencadenan sus efectos.

No era la primera vez que el Sahel era asolado por una sequía. Desde que se tienen registros sistemáticos, a principios del siglo XX, la zona había sufrido la alternancia de períodos climáticos oscilantes entre la relativa abundancia y la escasez de lluvias. La primera sequía registrada fue la de 1915 y provocó una gran migración hacia las zonas más fértiles del sur. Durante la década de 1960, se dio un periodo de abundantes lluvias que llenó los pozos de agua y provocó un retorno de pastores y agricultores en buena parte impulsado por los gobiernos de los países de la franja, algunos de ellos recientemente descolonizados.

Pero luego las sequías volvieron con fuerza. Entre los años 1968 y 1974, el pastoreo se volvió imposible y la falta de agua desencadenó una hambruna a gran escala que motivó la primera movilización de ayuda externa y la creación del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola por parte de las Naciones Unidas. El suelo del Sahel se había degradado de tal manera que, en 1977, se organizó en Nairobi, Kenia, la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desertificación. En 1994, las Naciones Unidas proclamaron el 17 de junio como el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, y en 1996 entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (CNULD, UNCCD por sus siglas en inglés). La CNULD definió la desertificación como “la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas”.

© Jon Evans

Un aspecto significativo de esta definición es la separación de dos conceptos, “variaciones climáticas” y “actividades humanas”, que hasta entonces habían permanecido confusos entre la opinión pública y muchos expertos, quienes tradicionalmente habían asociado la desertificación como un efecto directo de la sequía.

La terrible crisis de 1984 desveló las malas prácticas que hasta entonces se habían realizado en la zona: el incremento del pastoreo y la agricultura, fomentado en los periodos lluviosos tanto por los gobiernos como por los propios campesinos, había causado una sistemática sobreexplotación de la tierra muy por encima de su capacidad media de proveer agua y pasto. La visión a corto plazo de los gobiernos y comunidades, que buscaban maximizar el rendimiento económico en el menor tiempo posible, había llevado a una grave degradación del suelo.

Entre el desierto y la sabana

El término Sahel proviene de la palabra árabe sāḥil, que significa “borde o costa”. Un significado geográfica y climáticamente acertado para una zona que limita al norte con el desierto del Sáhara y al sur con las sabanas y selvas del golfo de Guinea y del África Central. Desde el océano Atlántico al mar Rojo, el Sahel se extiende por el norte de Senegal, el sur de Mauritania, las zonas centrales de Malí y Níger, el norte de Burkina Faso, el sur de Argelia, el norte de Nigeria, la franja central de Chad y de Sudán, la práctica totalidad de Eritrea y el norte de Etiopía.

Sahelmap ©Flockedereisbaer

Las precipitaciones anuales varían entre los 100–200 mm en el norte de la franja, hasta 600 mm en el sur, donde los climatólogos sitúan el comienzo del bosque tropical. Las tierras del Sahel son de pasto y sabanas, con áreas de matorral al norte, alternando zonas de árboles, acacias principalmente, en el sur.

No existen datos exactos sobre la población del Sahel, donde existe una de las tasas de invisibilidad estadística mayores del mundo y movimientos migratorios descontrolados causados por las sequías, los conflictos armados y el terrorismo de Boko Haram que laceran algunas de sus regiones. Según las predicciones de Naciones Unidas, la población actual del Sahel ronda los 75 millones y casi se triplicará en 2050 aproximándose a los 200 millones. En 2016, los menores de 24 años suponían entre el 60% y el 70%, y estas cifras tienden a mantenerse en los próximos 20 años. La falta de perspectivas hace que esta población joven ejerza una notable presión migratoria en las zonas del sur, una presión que se extiende hacia los países europeos.

La Gran Muralla Verde, una gran esperanza

En 2007, los Jefes de Estado y de Gobierno de Burkina Faso, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sudán y Chad, con el apoyo de la Unión Africana, decidieron iniciar un proyecto para luchar contra la desertificación del Sahel y proporcionar una vida digna y con futuro a sus habitantes: la Gran Muralla Verde de África. La iniciativa recoge el espíritu de la ecologista keniana Wangari Maathai, que fue la primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz en 2004. Maathai creó el Movimiento Cinturón Verde, una iniciativa que llegó a plantar más de 30 millones de árboles en su país.

La Gran Muralla Verde pretende constituirse en una barrera vegetal de unos 15 km de anchura y 8.000 de longitud, a lo largo del Sahel. La constatación del cambio climático y la última hambruna de 2010, han dado fuerza a la iniciativa que pretende reparar los errores de gobernanza endémicos en la zona y el enfoque erróneo con que muchas veces se ha afrontado el problema de la desertificación. Por sus dimensiones supera a cualquier obra colectiva realizada por la humanidad y algunos la catalogan como la octava maravilla del mundo: nada menos que cubrir 100 millones de hectáreas de semidesierto con un manto verde.

©World Bank Photo Collection

El proyecto comenzó con no pocas críticas de los ecólogos que consideraban que la solución no era “plantar árboles”, como principalmente se había enfocado el proyecto, sino que debía optarse por la regeneración natural de la tierra e identificar la flora de cada zona para protegerla. Esta labor precisa obligatoriamente de la participación de los habitantes que deben educarse y capacitarse para que el proceso sea sostenible y se logre mantener las zonas restauradas.

Otras críticas vinieron por parte de algunos economistas quienes señalaron que el ritmo de ejecución era poco realista y no se había planteado la consecución de la alta inversión necesaria. La consecución del proyecto se asoció a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, lo que implicaba un ritmo de regeneración de 5 millones de hectáreas anuales.

Ante esta realidad, la Unión Africana propuso una fecha menos ambiciosa, pero más realista que es la que marca la Agenda 2063. Pero muchos señalan que aun asíes necesario trabajar a un ritmo de dos millones de hectáreas por año, muy superior al que se estima, que probablemente sea menor de 200.000 hectáreas anuales.

El compromiso común, un valor de referencia

El proyecto ha recogido muchas de las críticas y se ha ido reconvirtiendo para lograr sus objetivos. En la actualidad, la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) está firmemente comprometida a garantizar que se generan impactos duraderos en las zonas de actuación, y el proyecto ya reúne a más de 20 países africanos y múltiples instituciones civiles e institutos de investigación. Un valor añadido del modelo propuesto es que se puede exportar a cualquier lugar con condiciones secas y ecosistemas frágiles, como zonas de Fiji y Haití, países que han iniciado proyectos similares.

Independientemente de su realismo, la Gran Muralla Verde de África tiene como principal valor el haber aglutinado a gobiernos y comunidades en un compromiso común para luchar contra la desertificación y avanzar en la lucha contra la pobreza. También ha permitido crear un observatorio internacional que desvela las miserias de la falta de acceso al agua y la educación, y la necesidad de una gestión eficaz del territorio y sus recursos para luchas contra la desertificación y sacar de la vulnerabilidad climática a millones de personas. La lucha contra la desertificación es un reto que afecta a todos los habitantes del planeta. Debemos seguir lo que ocurre en el Sahel, en India, en China y el resto de zonas amenazadas, como las del arco mediterráneo, el sur de África, Centroamérica y amplias zonas andinas. Aprender de ello depende la vida de las futuras generaciones de la Tierra.